I PARAGRAFI INTRODUTTIVI DELL’OPERA CICERONIANA “IL SOMMO BENE E IL SOMMO MALE” (De finibus bonorum et malorum ; I, 1-3)

- Adriano Torricelli

- 1 set

- Tempo di lettura: 10 min

I PARAGRAFI INTRODUTTIVI DELL’OPERA CICERONIANA “IL SOMMO BENE E IL SOMMO MALE”

(Cicerone, De finibus bonorum et malorum ; I, 1-3)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

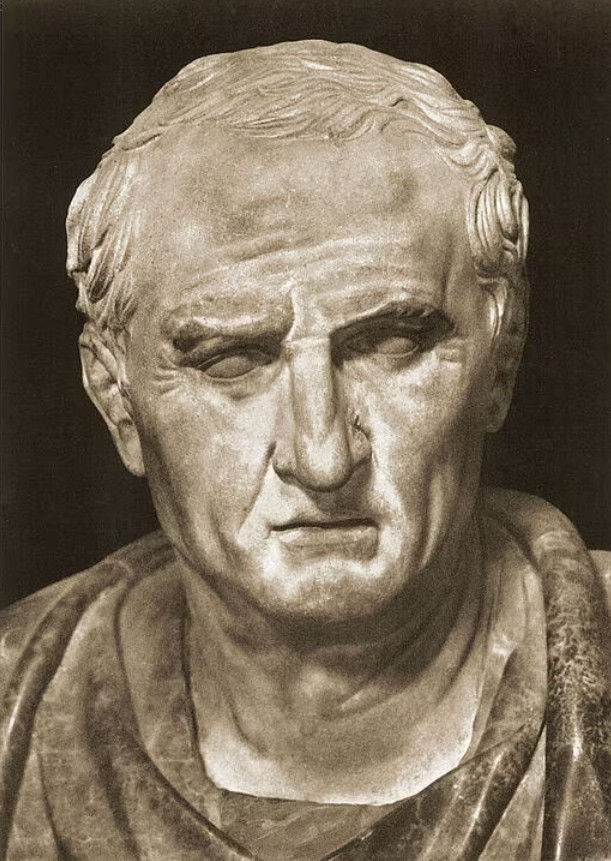

L’incipit dell’opera di Cicerone sul “Sommo bene e sommo male”.

In esso Cicerone prende preventivamente le difese della sua opera da quelle che saranno a suo dire le principali critiche che le verranno rivolte: quelle di coloro che disprezzano (da Romani tradizionali) la filosofia greca; quelle di coloro che disapprovano non l’argomento in sé, quanto la vastità della trattazione a esso dedicata; quelle dei puristi che pensano che certe cose vadano studiate solo in lingua greca (come fino ad allora praticamente tutti i romani colti aveva fatto!); quelle di coloro che pensano che egli vada fuori dal seminato, dedicandosi a un campo che non è il suo. Egli risponde brevemente a tutti.

In particolare, la risposta più interessante è quella dedicata a coloro che vorrebbero una trattazione più concisa per un argomento che, per sua stessa natura, diventa più interessante quanto più viene approfondito.

(Qui autem, si maxime hoc placeat, moderatius tamen id volunt fieri, difficilem quandam temperantiam postulant in eo, quod semel admissum coerceri reprimique non potest, ut propemodum iustioribus utamur illis, qui omnino avocent a philosophia, quam his, qui rebus infinitis modum constituant in reque eo meliore, quo maior sit, mediocritatem desiderent -- Vi sono poi coloro che, pur apprezzando massimamente l’argomento, vorrebbero che esso venisse affrontato con più moderazione. In tal modo essi postulano la necessità di un’assurda temperanza, dal momento che, una volta sollevato il velo, esso non potrà più essere costretto e rimpicciolito. Direi quasi che sono più nel giusto coloro che si chiamano del tutto fuori dalla filosofia, rispetto a coloro che vorrebbero imporre un limite a una materia infinita, che desidererebbero dimensioni modeste per qualcosa che per sua natura migliora accrescendosi)..

Cicerone, pur uomo moderato e fondamentalmente conservatore (si ricordi a tale proposito, che egli sostenne sempre la causa della Repubblica contro quella dell’Impero incipiente!), era un convinto assertore del rinnovamento della società romana attraverso la diffusione della filosofia tra le classi colte. È con Cicerone infatti, che nasce il concetto, ancora moderno, di humanitas, ovvero di una formazione culturale vasta e variegata, incentrata sullo studio dei classici, che formi l’anima del cittadino, rendendolo più consapevole e adatto alla vita sociale e politica.

.

.

Testo originale:

-

1. Non eram nescius, Brute, cum, quae summis ingeniis exquisitaque doctrina philosophi Graeco sermone tractavissent, ea Latinis litteris mandaremus, fore ut hic noster labor in varias reprehensiones incurreret. Nam quibusdam, et iis quidem non admodum indoctis, totum hoc displicet philosophari. quidam autem non tam id reprehendunt, si remissius agatur, sed tantum studium tamque multam operam ponendam in eo non arbitrantur. erunt etiam, et ii quidem eruditi Graecis litteris, contemnentes Latinas, qui se dicant in Graecis legendis operam malle consumere. postremo aliquos futuros suspicor, qui me ad alias litteras vocent, genus hoc scribendi, etsi sit elegans, personae tamen et dignitatis esse negent. [2] contra quos omnis dicendum breviter existimo.

Quamquam philosophiae quidem vituperatoribus satis responsum est eo libro, quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum esset accusata et vituperata ab Hortensio. qui liber cum et tibi probatus videretur et iis, quos ego posse iudicare arbitrarer, plura suscepi veritus ne movere hominum studia viderer, retinere non posse. Qui autem, si maxime hoc placeat, moderatius tamen id volunt fieri, difficilem quandam temperantiam postulant in eo, quod semel admissum coerceri reprimique non potest, ut propemodum iustioribus utamur illis, qui omnino avocent a philosophia, quam his, qui rebus infinitis modum constituant in reque eo meliore, quo maior sit, mediocritatem desiderent. [3] sive enim ad sapientiam perveniri potest, non paranda nobis solum ea, sed fruenda etiam sapientia est; sive hoc difficile est, tamen nec modus est ullus5 investigandi veri, nisi inveneris, et quaerendi defatigatio turpis est, cum id, quod quaeritur, sit pulcherrimum. etenim si delectamur, cum scribimus, quis est tam invidus, qui ab eo nos abducat? sin laboramus, quis est, qui alienae modum statuat industriae? nam ut Terentianus Chremes non inhumanus, qui novum vicinum non vult 'fodere aut arare aut aliquid ferre denique'— non enim illum ab industria, sed ab inliberali labore deterret—, sic isti curiosi, quos offendit noster minime nobis iniucundus labor.

.

.

.

Testo tradotto:

-

1. Non ero ignaro, Bruto, quando mi accinsi a tradurre in lingua latina ciò che con sommo ingegno e ricercata dottrina i filosofi avevano trattato in lingua greca, del fatto che questo nostro lavoro avrebbe suscitato più di una critica. Ad alcuni difatti (e a dire il vero non del tutto privi di cultura) tutto questo filosofare dispiacerà, mentre altri non tanto il lavoro in sé riprenderanno, quanto il fatto che non venga condotto in un modo più dimesso, poiché ritengono che tanto studio e un’opera così vasta siano sproporzionati per un simile argomento. Vi saranno poi anche degli eruditi esperti di letteratura greca che disprezzano le lettere latine, i quali diranno di preferire affrontare questi argomenti in greco. Ed infine sospetto che in futuro vi saranno altri che cercheranno richiamarmi a un altro genere di opere, negando che questo tipo di scritti, seppure eleganti, siano in linea con la mia persona e la mia dignità. A tutti costoro intendo rispondere brevemente.

2. Ai detrattori della filosofia crediamo di avere già risposto sufficientemente con un certo libro in cui la filosofia viene da noi difesa e lodata, dopo gli insulti e gli attacchi di Ortensio contro di essa. Dopo l’approvazione che questo libro ha ricevuto sia da te che da coloro che ritenevo potessero giudicarlo, ho sentito il bisogno di non tenere per me altre conoscenze, nel timore di sembrare incapace di incitare ulteriormente allo studio gli uomini. Vi sono poi coloro che, pur apprezzando massimamente l’argomento, vorrebbero che esso venisse affrontato con più moderazione. In tal modo essi postulano la necessità di un’assurda temperanza, dal momento che una volta sollevato il velo esso non potrà più essere costretto e rimpicciolito. Direi quasi che sono più nel giusto coloro che si chiamano del tutto fuori dalla filosofia, rispetto a coloro che vorrebbero imporre un limite a una materia infinita, che desidererebbero dimensioni modeste per qualcosa che per sua natura migliora accrescendosi. 3. Se infatti il sapere è qualcosa di perseguibile, non sarà giusto che la sapienza venga da noi solo assaggiata, ma non goduta; se invece è di difficile ottenimento, non vi sarà alcuna limitazione nell’investigazione del vero oltre a ciò che si riesce effettivamente a scoprire, e la pigrizia nel ricercare è cosa tanto più turpe, quanto più sublime è l’oggetto della ricerca. E difatti, se nello scrivere ci dilettiamo, chi può essere tanto invidioso da dissuaderci da questa attività? E se poi ci tocca di fare fatica, chi è colui che crede di poter porre un limite alla fatica altrui? Costoro difatti assomigliano a Creme di Terenzio, uomo raffinato che non vuole che il suo nuovo vicino “vanghi, ari e svolga alcuna di simili attività” (...egli non vuole dissuaderlo tanto dal lavoro, ma dallo svolgimento di attività così indecorose): allo stesso modo codesti curiosi sono urtati dalla nostra fatica, per noi peraltro davvero poco gravosa!

.

.

Testo latino spiegato:

-

1. Non eram nescius, Brute, cum, quae summis ingeniis exquisitaque doctrina philosophi Graeco sermone tractavissent, ea Latinis litteris mandaremus, fore ut hic noster labor in varias reprehensiones incurreret.

.

Non ero inconsapevole, Bruto, quando mandavamo [qui e avanti, plurale maiestatis] in lingua latina quelle cose (Non eram nescius, Brute, cum ea Latinis litteris mandaremus) che con sommo ingenio e con squisita dottrina i filosofi avevano trattato nella lingua greca (quae summis ingeniis exquisitaque doctrina philosophi Graeco sermone tractavissent), che sarebbe accaduto che (fore ut) questa nostra fatica sarebbe incorsa in vari rimproveri (hic noster labor in varias reprehensiones incurreret).

-

Nam quibusdam, et iis quidem non admodum indoctis, totum hoc displicet philosophari. quidam autem non tam id reprehendunt, si remissius agatur, sed tantum studium tamque multam operam ponendam in eo non arbitrantur.

.

Infatti ad alcuni dispiace tutto questo filosofare (Nam quibusdam totum hoc displicet philosophari) (e essi certamente non (sono…) del tutto ignoranti (et iis quidem non admodum indoctis)), altri invece non tanto ciò contestano, se venga portato avanti in modo più dimesso (quidam autem non tam id reprehendunt, si remissius agatur), ma tanto/un così grande studio e una così grande opera (tantum studium tamque multam operam) da porre in esso non ritengono//ma credono che non si debba dedicare uno studio tanto grande e profondere uno sforzo tanto notevole in un simile argomento (sed tantum studium tamque multam operam ponendam in eo non arbitrantur).

-

Erunt etiam, et ii quidem eruditi Graecis litteris, contemnentes Latinas, qui se dicant in Graecis legendis operam malle consumere. postremo aliquos futuros suspicor, qui me ad alias litteras vocent, genus hoc scribendi, etsi sit elegans, personae tamen et dignitatis esse negent.

.

Vi saranno inoltre, anche alcuni eruditi nella lingua greca (Erunt etiam, et ii quidem eruditi Graecis litteris), che disprezzano quella latina (contemnentes Latinas), che potrebbero dire che loro (qui se dicant) preferiscono consultare tale opera (operam malle consumere) nella lingua greca che deve essere letta/leggendola in greco (in Graecis legendis), infine sospetto che alcuni futuri/in futuro, che mi incoraggeranno ad altre lettere/altri argomenti (postremo aliquos futuros suspicor, qui me ad alias litteras vocent), (che…) negheranno che questo genere di scrittura, anche se è elegante, sia tuttavia (degno…) della (mia…) persona e dignità (negent hoc genus scribendi, etsi sit elegans, personae tamen et dignitatis esse).

-

[2] contra quos omnis dicendum breviter existimo.

.

Contro i quali/costoro tutti credo (contra quos omnis=omnes existimo) esser da dire/di dovere rispondere brevemente (dicendum breviter).

-

Quamquam philosophiae quidem vituperatoribus satis responsum est eo libro, quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum esset accusata et vituperata ab Hortensio.

.

(E ciò…) anche se (Quamquam) ai detrattori della filosofia è stato certamente risposto a sufficienza con questo libro (philosophiae quidem vituperatoribus satis responsum est eo libro) col quale la filosofia è stata da noi difesa e lodata (quo a nobis philosophia defensa et collaudata est), dopo che era stata accusata e offesa da Ortensio (cum esset accusata et vituperata ab Hortensio).

-

Qui liber cum et tibi probatus videretur et iis, quos ego posse iudicare arbitrarer, plura suscepi veritus ne movere hominum studia viderer, retinere non posse.

.

Il quale libro (Qui liber), essendo apparso adeguato sia a te sia a coloro (cum et tibi probatus videretur et iis) che io creda/credo poterlo giudicare correttamente (quos ego posse iudicare arbitrarer), ho preso la decisione (suscepi) di non poter trattenere/evitare di parlare di molte cose (plura retinere non posse), temendo che io sembri (veritus viderer; veritus è participio passivo del v. deponente vereor, vereris: venerare; temere) di non saper muovere/stimolare lo studio delle persone (su questi argomenti…) (ne movere hominum studia).

-

Qui autem, si maxime hoc placeat, moderatius tamen id volunt fieri, difficilem quandam temperantiam postulant in eo, quod semel admissum coerceri reprimique non potest, ut propemodum iustioribus utamur illis, qui omnino avocent a philosophia, quam his, qui rebus infinitis modum constituant in reque eo meliore, quo maior sit, mediocritatem desiderent.

.

Coloro che poi, seppure amino moltissimo questo (libro...), tuttavia vogliono/vorrebbero che con più moderazione sia trattato (Qui autem, si maxime hoc placeat, moderatius tamen id volunt fieri), postulano/richiedono per esso una certa difficile temperanza/senso della misura (difficilem quandam temperantiam postulant in eo), poiché una volta ammesso (quod admissum) (esso…) non può al tempo stesso essere costretto e represso (semel coerceri reprimique non potest), cosicché quasi (ut propemodum) riteniamo più giusti/nel giusto quelli che ripudiano del tutto la filosofia (iustioribus utamur illis, qui omnino avocent a philosophia), piuttosto che quelli (quam his→dipende da utamur, come illis) che a cose infinite impongano una misura (qui rebus infinitis modum constituant) e in una cosa (in reque=etin re) tanto migliore (eo meliore) quanto maggiore sia/quanto più ampia diventi (quo maior sit; eo… quo: “nella cosa per la quale”, “in ciò per cui”,quindi anche: “tanto… quanto”), desiderano (che vi sia…) misura/moderazione (mediocritatem desiderent).

-

[3] Sive enim ad sapientiam perveniri potest, non paranda nobis solum ea, sed fruenda etiam sapientia est; sive hoc difficile est, tamen nec modus est ullus investigandi veri, nisi inveneris, et quaerendi defatigatio turpis est, cum id, quod quaeritur, sit pulcherrimum.

.

Sia che infatti sia possibile pervenire alla sapienza (Sive enim ad sapientiam perveniri potest), la sapienza/essa non solo deve essere per noi apparecchiata/preparata (non sapientia paranda nobis solum est; “ea” si riferisce a “sapientia”, ovviamente) ma anche fruita (sed fruenda etiam); sia che questa cosa sia difficile, tuttavia non vi è una misura del vero da investigare/dell’investigare il vero (sive hoc difficile est, tamen nec modus est ullus investigandi veri), se non che tu lo abbia ricercato/la sua ricerca (nisi inveneris), e la pigrizia di ricercare/nella ricerca è turpe, quando ciò che è ricercato sia meraviglioso (et quaerendi defatigatio turpis est, cum id, quod quaeritur, sit pulcherrimum).

-

Etenim si delectamur, cum scribimus, quis est tam invidus, qui ab eo nos abducat? Sin laboramus, quis est, qui alienae modum statuat industriae?

.

E infatti se ci dilettiamo scrivendo (Etenim si delectamur, cum scribimus), chi è/potrebbe esserci di tanto invidioso che ci allontani da ciò/ce lo impedisca (quis est tam invidus, qui ab eo nos abducat)? Se poi ci affatichiamo, chi è/sarebbe che pone/potrebbe decretare un limite all’industriosità altrui (Sin laboramus, quis est, qui alienae modum statuat industriae)?

-

Nam ut Terentianus Chremes non inhumanus, qui novum vicinum non vult 'fodere aut arare aut aliquid ferre denique'— non enim illum ab industria, sed ab inliberali labore deterret—, sic isti curiosi, quos offendit noster minime nobis iniucundus labor.

.

Infatti come il terenziano Creme non (è/vuole essere…) rozzo/non sopporta la mancanza di raffinatezza (Nam ut Terentianus Chremes non inhumanus), il quale non vuole che il suo nuovo vicino “scavi o ari o infine faccia qualcosa” (qui novum vicinum non vult 'fodere aut arare aut aliquid ferre denique') (non dissuade quello infatti dall’industriosità, ma da una fatica illiberale/indegna di un uomo libero (non enim illum ab industria, sed ab inliberali labore deterret)), allo stesso modo (si comportano…) questi pedanti, che il nostro lavoro offende (sic isti curiosi, quos offendit noster labor), seppure per noi minimamente sgradevole/gravoso (minime nobis iniucundus)//offesi da un lavoro per noi per nulla gravoso (quos offendit noster minime nobis iniucundus labor).

-

Commenti